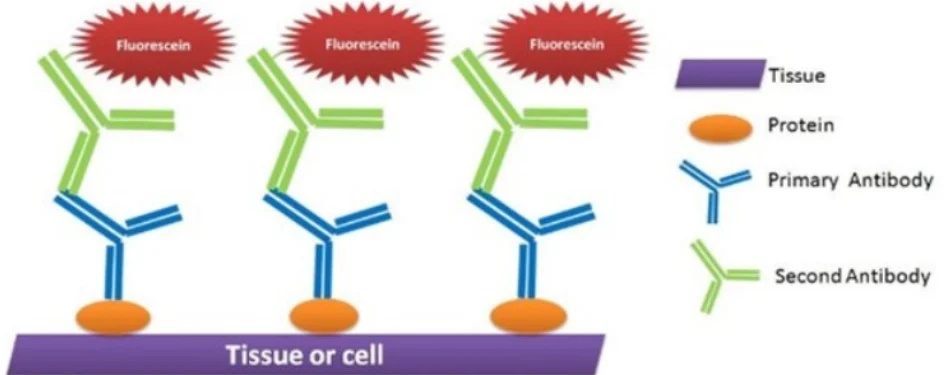

免疫荧光技术(Immunofluorescence technique )又称荧光抗体技术,是标记免疫技术中发展最早的一种。它是在免疫学、生物化学和显微镜技术的基础上建立起来的一项技术。

很早以来就有一些学者试图将抗体分子与一些示踪物质结合,利用抗原抗体反应进行组织或细胞内抗原物质的定位。用荧光抗体示踪或检查相应抗原的方法称荧光抗体法;用已知的荧光抗原标记物示踪或检查相应抗体的方法称荧光抗原法。这两种方法总称免疫荧光技术,因为荧光色素不但能与抗体球蛋白结合,用于检测或定位各种抗原,也可以与其他蛋白质结合,用于检测或定位抗体。

该技术的主要特点是:特异性强、敏感性高、速度快。主要缺点是:非特异性染色问题尚未完全解决,结果判定的客观性不足,技术程序也还比较复杂。

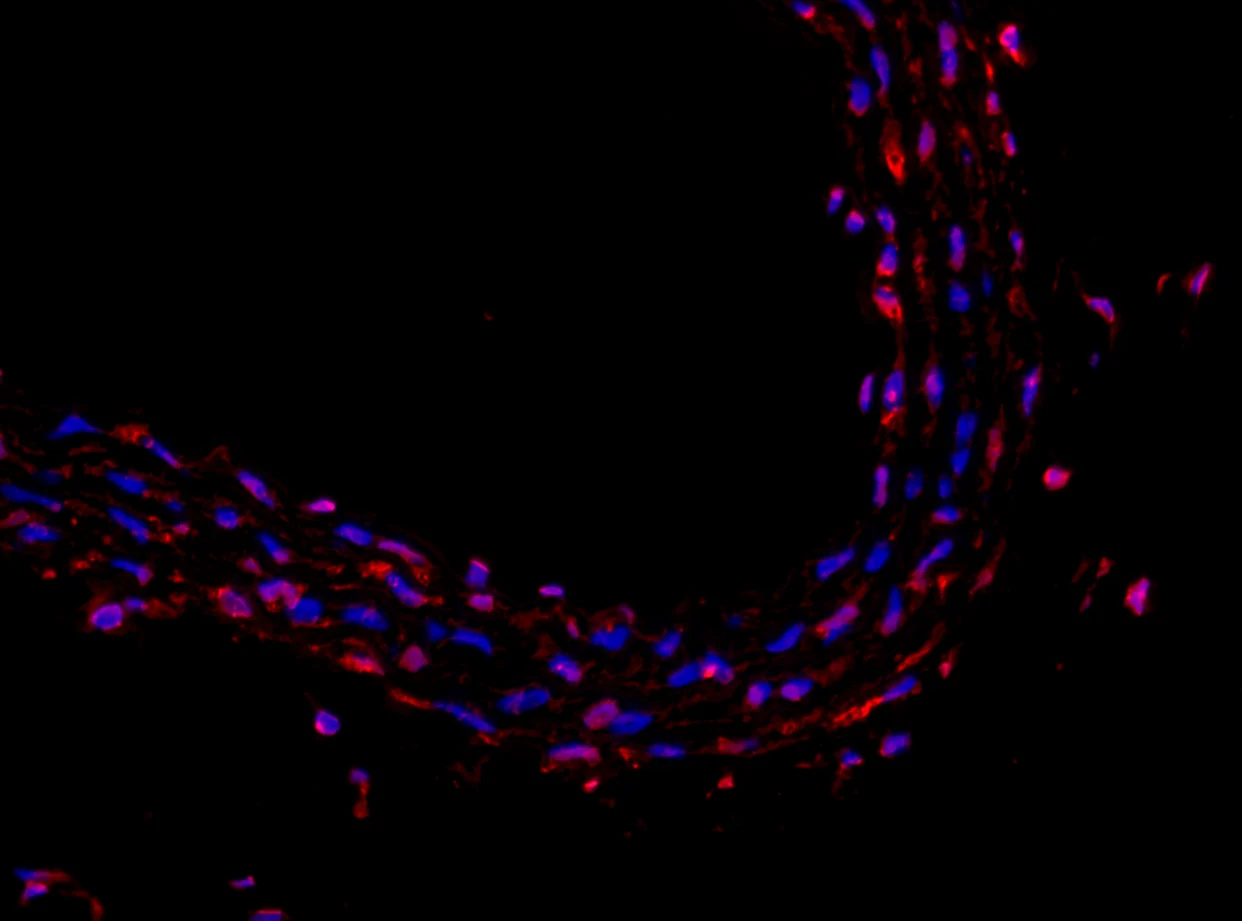

一、石蜡切片免疫荧光染色实验步骤

1.多聚甲醛固定组织脱水:75%酒精4h;85%酒精2h;90%酒精1.5h;95%酒精1h;无水乙醇Ⅰ0.5h;无水乙醇Ⅱ0.5h。

2.组织透明:组织块经酒精脱水后必须经过透明。透明剂(无水乙醇:二甲苯(1:1)溶液侵泡10min;二甲苯Ⅰ侵泡10min;二甲苯Ⅱ侵泡7min;)能同时与脱水剂和石蜡混合,它取代了脱水剂后,石蜡便能顺利地渗入组织。

3.浸蜡:透明后的组织块依次经3缸石蜡(60℃)进行浸蜡。石蜡Ⅰ(60℃)1h,石蜡Ⅱ(60℃)1h,石蜡Ⅲ(60℃)1h。以上3个实验步骤都在生物组织脱水机里面完成。

4.包埋:包埋是使浸透蜡的组织块包裹在石蜡块中。包埋用蜡的温度应略高于浸蜡温度,保证组织块与包埋石蜡完全融为一体。

5.切片和烤片:切片前先将蜡块切面在冻台上冷冻几分钟,然后将所要切的包埋块固定在标本夹上,使包埋块外切面与标本夹截面平行,并让包埋块稍露出一截。将刀台推至外缘后松开刀片夹的螺旋,上好刀片,使切片刀平面与组织切面间呈15°左右的夹角,包埋块上下边与刀口平行。,将刀台移至近标本台处,让刀口与组织切面稍稍接触。右手转动转轮,左手持毛笔在刀口稍下端接隹切好的片子,并托住切下的蜡带,待蜡带形成一定长度后,右手停止转动,持另一枝毛笔轻轻将蜡带挑起,平放于42℃左右水浴展片锅中,用镊子将切片分开,然后用APES或多聚赖氨酸处理过的防脱玻片倾斜着插入水面去捞取切片,使切片贴附在载玻片的合适位置,于60℃ 烤箱烤片3个小时即可。

6.切片脱蜡:将石蜡切片依次放入二甲苯Ⅰ(10min)-二甲苯Ⅱ(10min)-无水乙醇Ⅰ(5min)-无水乙醇Ⅱ(5min)-95%酒精(3min)-90%酒精(3min)-80%酒精(2min)-70%酒精(2min),然后蒸馏水浸洗2min。

7.抗原修复:微波进行抗原修复,将脱蜡水化后的组织切片置于烧杯中的不锈钢切片架上,加适量的修复液(0.01M枸橼酸缓冲液,pH6.0)于烧杯中,液面要浸过切片组织一定高度,微波炉可先用高档加热使液体沸腾,当加热至沸腾时调到中档,此时开始计时,修复时间为10-15min。到时间后将烧杯从微波炉中取出,放入冷水中冷却降温,当修复液降至室温后取出玻片,用PBS(PH7.4)冲洗3遍,每次3min。

8.血清封闭:用吸水纸擦干玻片,免疫组画笔在组织周围画圈,滴加稀释好的正常山羊血清,室温封闭30min,以减少非特异性染色。

9.一抗染色:甩去多余液体,不洗,然后滴加稀释好的一抗,4°C湿盒中孵育过夜。

10.荧光二抗染色:PBST冲洗切片3次,每次3min,吸水纸擦干切片后滴加稀释好的荧光二抗,湿盒中20-37℃孵育1h,PBST冲洗切片4次,每次3min。

11.DAPI复染核:滴加DAPI避光孵育5min,对标本进行染核,PBST 5min×4次洗去多余的DAPI。

12. 用吸水纸擦干切片上的液体,用含抗荧光淬灭剂的封片液封片,然后在荧光显微镜下观察采集图像。

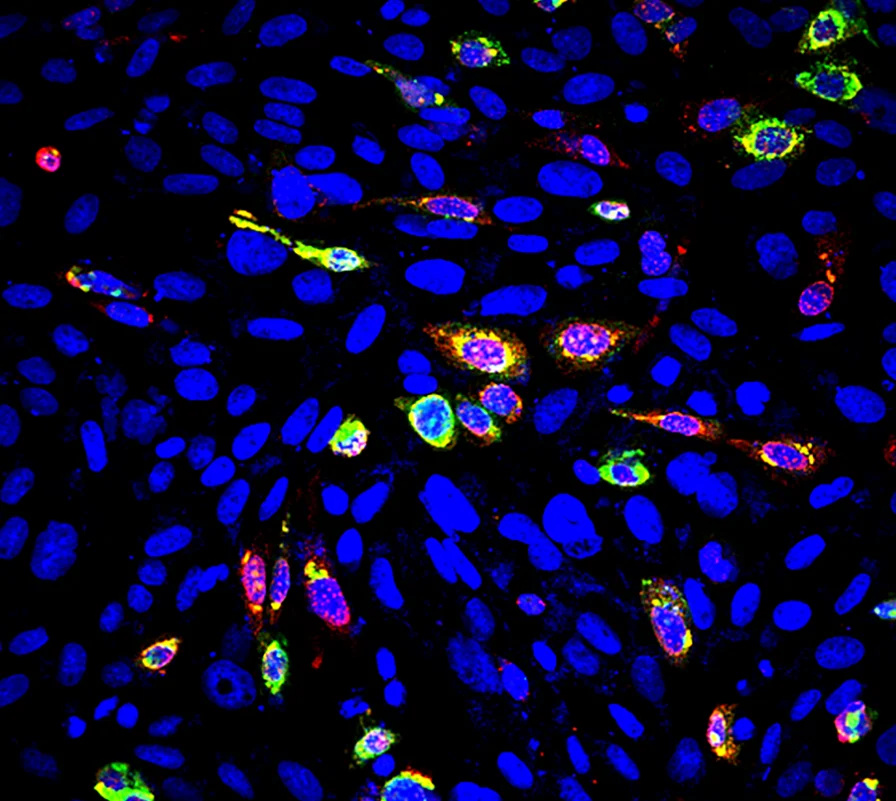

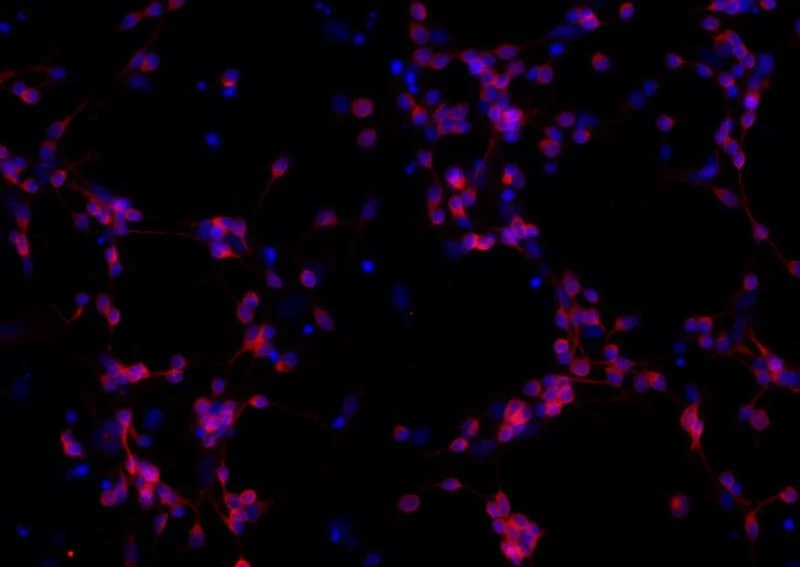

二、细胞爬片免疫荧光染色实验步骤

1.在细胞培养板中将已爬好细胞的玻片用PBS浸洗3次,每次3min;

2.用4%的多聚甲醛固定爬片15min,PBS浸洗玻片3次,每次3min;

3.0.5%Triton X-100( PBS配制 )室温通透20min;

4.PBS浸洗玻片3次,每次3 min,吸水纸吸干PBS,在玻片上滴加正常山羊血清,室温封闭30min;

5.吸水纸吸掉封闭液,不洗,每张玻片滴加足够量的稀释好的一抗并放入湿盒,4℃孵育过夜;

6.PBST 浸洗爬片3次,每次3min,吸水纸吸干爬片上多余液体后滴加稀释好的荧光二抗,湿盒中20-37℃孵育1h,PBST浸洗切片3次,每次3min;

7.DAPI复染核:滴加DAPI避光孵育5min,对标本进行染核,PBST 5min×4次洗去多余的DAPI;

8.用吸水纸吸干爬片上的液体,用含抗荧光淬灭剂的封片液封片,然后在荧光显微镜下观察采集图像。

实验外包 想了解更多请关注:https://www.do-gene.com